心肺蘇生法とAEDについて

もし、あなたの目の前で誰かが倒れた時、あなたはその人を助けることができますか?

倒れた人を助けるためには、そばに居合わせたあなたの応急手当が必要になります。

ここでは、そのような時に使える心肺蘇生法の手順とAEDの取り扱いについてご説明します。

心肺蘇生法とは

心臓や呼吸が止まってしまった人に対して、胸骨圧迫と人工呼吸によって、止まってしまった心臓と呼吸の動きを助ける方法です。

AED(Automated External Defibrillator:自動体外式除細動器)とは

心臓が突然止まる原因として、心臓が"ブルブル"とケイレンする心室細動という不整脈によって生じることがあります。その場合、早期に電気ショックを与えて心臓のケイレンを取り除くことが必要になります。

AEDとは、この電気ショックを行うための機器で、自動的に電気ショックが必要であるかを判断し、音声メッセージで電気ショックを指示します。

(注意)AEDは、心臓のケイレンを取り除くための機器であり、心肺蘇生法の代替ではないため、心肺蘇生法とAEDを組合せて行うことが重要になります。

心肺蘇生法の手順

1 安全確認(二次災害の防止)

まず倒れている人を発見したら、周囲の安全を確認します。

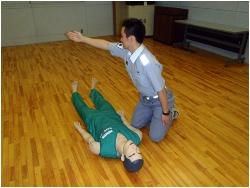

2 反応(意識)の確認

肩を軽くたたきながら、「大丈夫ですか?」と大声で呼びかけて反応を確認します。

3 助けを呼ぶ

反応がなければ、大声で周囲に助けを求め、協力者を募(つの)ります

協力者が来たら、「あなたは119番へ通報して下さい」、「あなたはAEDを持ってきて下さい」と具体的に指示し依頼します。

(注意)周りに協力者が誰もいない場合は、まず自分で119番に通報します。すぐ近くにAEDがあることがわかっている場合はAEDを取りに行って下さい。

4 呼吸の確認

10秒以内で、傷病者の胸や腹部の上がり下がりをみて、普段通りの呼吸をしているかを確認します。その際、胸や腹部の動きがない場合や10秒間確認してもよくわからない場合、しゃくりあげるような不規則な呼吸(死戦期(しせんき)呼吸)である場合は、「普段通りの呼吸なし」と判断します。

5 胸骨圧迫の開始

呼吸がないと判断したら、ただちに胸骨圧迫を開始します。

胸の真ん中に自分の手のつけ根をおき、もう一方の手を重ねて、肘をしっかり伸ばして、垂直に圧迫します。

圧迫の深さは、少なくとも5センチ沈むほど強く圧迫し、圧迫の速さは、1分間に少なくとも100回の早いリズムで30回連続して圧迫します。

また、圧迫と圧迫の間(圧迫を緩めるとき)は、胸がしっかり戻るのを確認して下さい。

6 人工呼吸

30回の胸骨圧迫終了後、口対口人工呼吸を行います。

片手を額(ひたい)に当て、もう一方の手の指2本をあご先に当てて、頭を後ろにそらせながらあご先を持ち上げ、気道を確保します。

気道確保をしたまま、額に当てていた手を離して鼻をつまみ、口を大きく開けて相手の口を覆い、空気が漏れないようにして、軽く胸が上がる程度に2回(1回に1秒かけて)息を吹き込みます。

(注意)胸があがらない場合や人工呼吸がうまく入らない場合でも、吹き込みは2回までとし、すぐ胸骨圧迫を開始して下さい。また人工呼吸を躊躇(ちゅうちょ)する場合は、胸骨圧迫のみ実施して下さい。

7 胸骨圧迫と人工呼吸の継続

胸骨圧迫30回と人工呼吸2回を組合せて、繰り返し行います。

胸骨圧迫を続けるのはとても疲れるので、もし救助者が2名以上いる場合は、1~2分程度で交代するのが望ましいです。

AEDの取り扱い

心肺蘇生法を実施中、AEDが到着したら、すぐに準備を行います。AEDを傷病者の近くに置き、電源を入れます(フタを空けることで自動的に電源が入る機種もあります)。

電源を入れたら、以降は音声メッセージに従って操作します。

傷病者の胸をはだけて、電極パッドを袋から取り出し、素肌にしっかり貼ります(電極パットに絵で貼る位置が記されています)。

電極パッドを貼りコネクターを接続すると、自動的に心電図の解析が始まります。このとき誰も傷病者に触れないように注意を促します。

AEDが「ショックが必要」と判断したら、自動的に充電が開始され、充電が完了後、ショックボタンが点滅します。誰も触っていないことを確認し、ショックボタンを押します。

電気ショック完了後、ただちに胸骨圧迫から心肺蘇生法を再開します。

約2分後、再びAEDが自動的に心電図の解析を行うため、音声メッセージに従って下さい(AEDの電源は切らずに、パッドも張ったままにして置いて下さい)。

以後は、心電図の解析、電気ショック、心肺蘇生法の再開、の手順を約2分間おきに繰り返し、救急隊が到着するまで継続して下さい。

消防署では、毎月1回の救命講習を行っています。実際に詳しく学びたいという方は、是非、受講して下さい。講習の日程は、「広報はやま」の案内をご覧頂くか、消防署(電話 046-876-0181)にお尋ね下さい。

また、以前に救命講習を受講されたことがある方も、救命技能を忘れることなく維持向上させるために、2~3年間隔で定期的に受講されることをお勧めしています。

みなさんの受講をお待ちしています。

参考情報として、消防庁で制作されました政府広報インターネット番組、『徳光&木佐の知りたいニッポン!救急車が足りない!命を救う救急車適性利用のススメ』でも応急手当についてわかりやすく説明されていますので、是非ご覧になってみて下さい。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

お問合せ先:消防署

〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内2050番地の10

電話番号:046-876-0119

更新日:2018年01月31日