児童手当(令和6年10月分から)

児童手当の制度改正

全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援としての位置づけを明確化する等の観点から、児童手当の制度改正が行われます。

0歳から高校生年代まで(平成18年4月2日生~)の、葉山町に住民登録のあるお子様のいる世帯(令和6年8月7日時点で抽出しています)へ、8月下旬以降ご案内を郵送させていただく予定です。

拡充の内容について

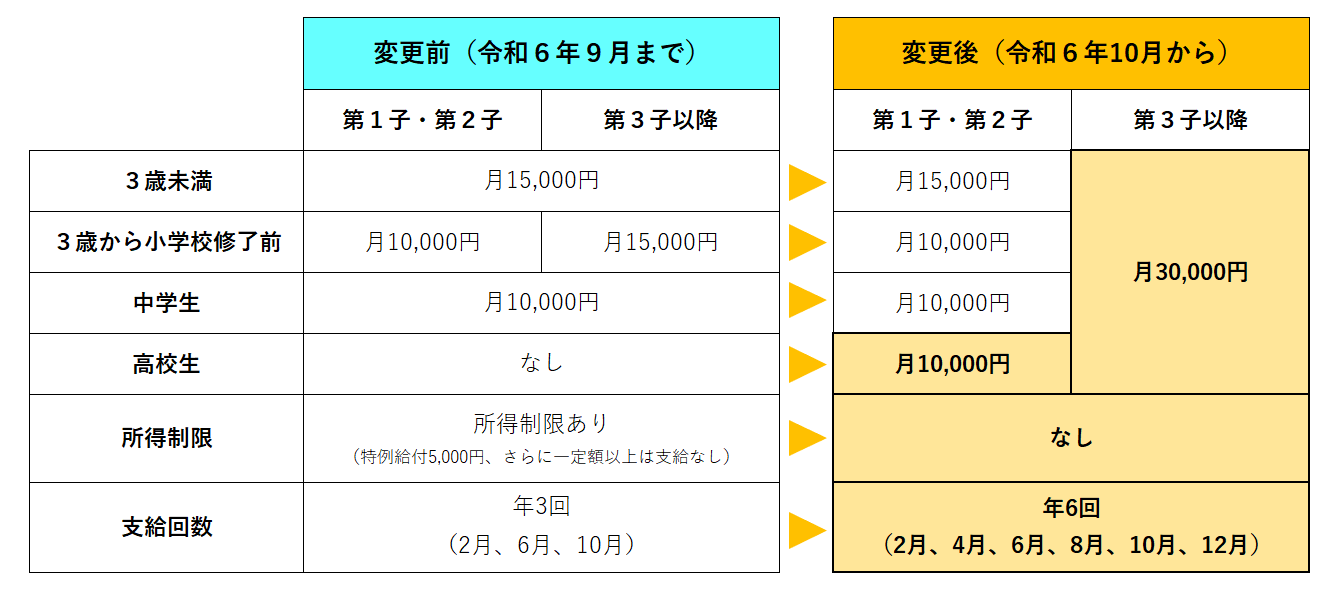

1.支給対象年齢の拡大

変更前(令和6年9月分まで)

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)

変更後(令和6年10月分から)

高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)

2.所得制限の撤廃

変更前(令和6年9月分まで)

児童を養育している方の所得により、特例給付額(5,000円)となる場合や支給対象外となる場合があり。

変更後(令和6年10月分から)

児童を養育している方の所得に関係なく支給。

3.第3子加算の拡充

変更前(令和6年9月分まで)

対象は3歳から小学校修了前までの第3子以降。支給額は月1万5千円。

変更後(令和6年10月分から)

対象は児童手当支給対象となる第3子以降全員、支給額は月3万円。

また、第3子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウントすることとします。

4.児童手当の支給月の増加

変更前(令和6年9月分まで)

年3回(2月、6月、10月)

変更後(令和6年10月分から)

年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)

なお、支払通知の発行は廃止となります。

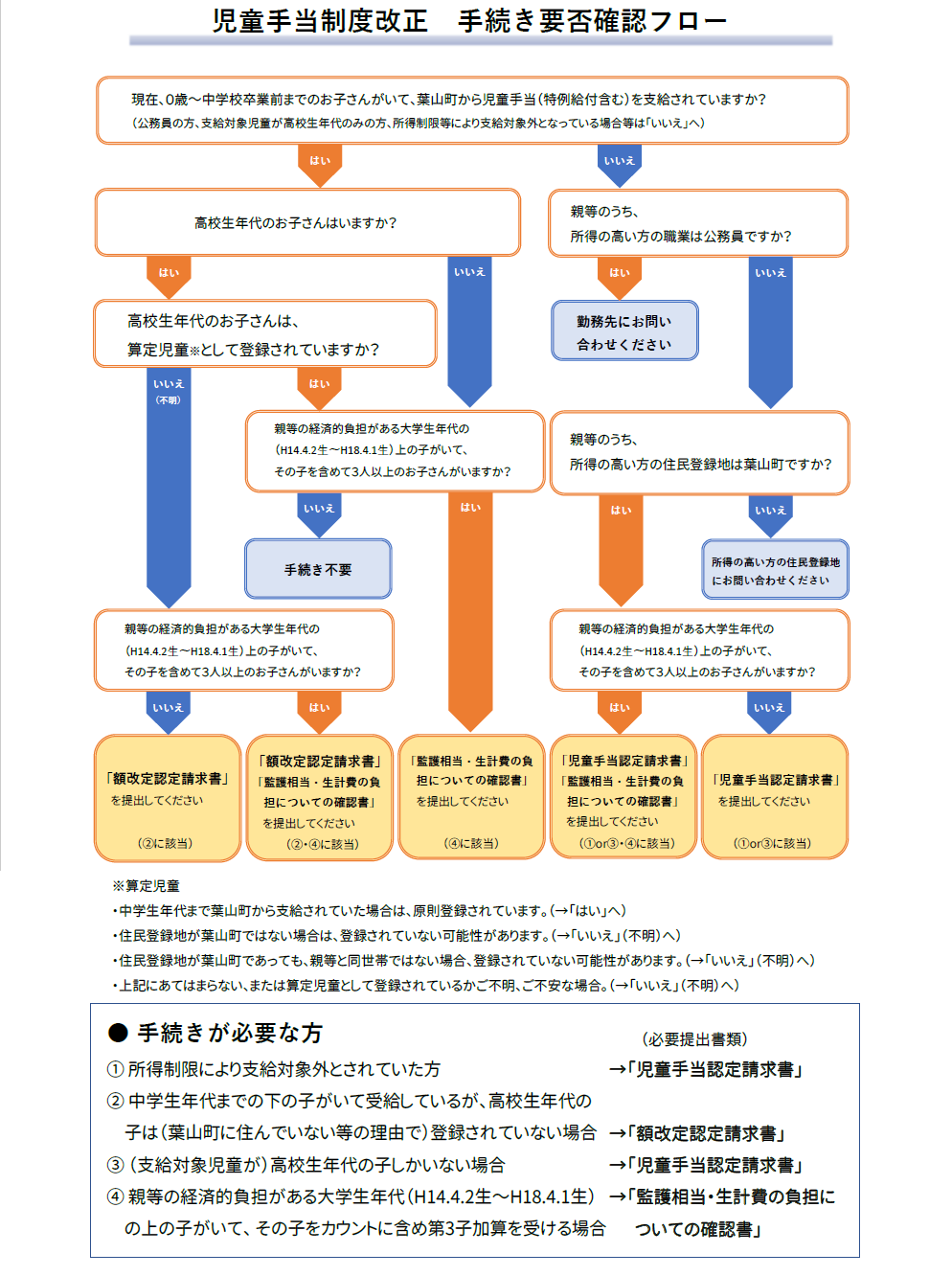

制度改正により申請が必要な場合があります

手続きが必要な方

- 所得制限により支給対象外とされていた方

- 中学生年代までの下の子がいて受給しているが、高校生年代の子は(葉山町に住んでいない等の理由で)登録されていない場合

- (支給対象児童が)高校生年代の子しかいない場合

- 親等の経済的負担がある大学生年代(H14年4月2日生~H18年4月1日生)の上の子がいて、その子をカウントに含め第3子加算を受ける場合

必要な提出書類

「手続きが必要な方」の

1.に該当する方 「児童手当認定請求書【記入例あり】(PDFファイル:548.4KB)」と添付書類

2.に該当する方 「額改定認定請求書【記入例あり】(PDFファイル:355.5KB)」

3.に該当する方 「児童手当認定請求書【記入例あり】(PDFファイル:548.4KB)」と添付書類

4.に該当する方 「監護相当・生計費の負担についての確認書【記入例あり】(PDFファイル:274.4KB)」

注1 複数に該当する方はそれぞれの必要書類をご提出ください。

注2 上記に加えて、支給対象児童(高校生年代までの子)が、 別住所または別世帯にいる場合は、「別居監護申立書(PDFファイル:71.4KB)」の提出も必要です。

必要な添付書類

- 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものの写し

- 請求者が厚生年金に加入している場合は、請求者の健康保険証の写し又は年金加入証明書の写し

- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるものの写し

注1 窓口でお手続きされる場合は原本もお持ちください。原本は窓口にて確認後、お返しいたします。郵送でお手続きされる場合は写しのみ添付していただければ問題ありません。

注2 通知カードでマイナンバーを提示する方は、本人確認が必要なため、顔写真付の身分証明書(運転免許証等)1点又は顔写真のない身分証明書(健康保険証、年金証書等)2点を添付してください。

手続き要否フローチャート(高解像度) (PDFファイル: 287.2KB)

申請期限

「令和7年3月31日(月曜日)まで」

・令和6年10月31日(木曜日)までに申請を受理した場合、審査後、制度改正後の初回の振り込みである12月(10月分、11月分)から反映させていただきます。

・令和7年3月31日(月曜日)までに申請を受理した場合、審査後、経過措置として10月の制度改正時まで遡り適用し支給します。(それまでに既に支給した旧手当金額がある場合は、差額分を支給します。)

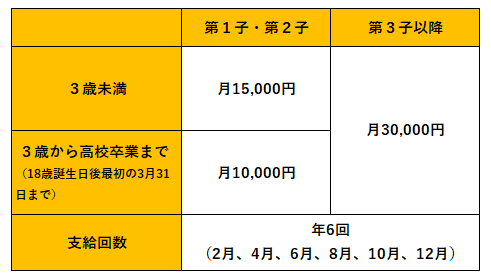

令和6年10月分からの児童手当について

支給対象

高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

第1子・第2子は、3歳未満が月1万5千円、3歳以降は月1万円。

第3子以降は、月3万円。

- 「第3子以降」とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とし、3番目以降をいいます。

支給月

原則として、偶数月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

例)6月の支給日には、4・5月分の手当を支給します。

支給条件

- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。

- 父母ともに所得がある場合は、生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)が受給者となります。

- 父母が離婚協議中等により別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。

- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。

- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。

- 児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に支給します。

請求方法

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、町子ども育成課に「児童手当認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に提出してください)。

認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

(注意)里帰り出産等で、母子が一時的に葉山町を離れている場合も、町子ども育成課への申請が必要となります。

請求に必要なもの

- 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの

- 請求者が厚生年金に加入している場合は、請求者の健康保険証又は年金加入証明書

- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

(注釈)通知カードでマイナンバーを提示する方は、本人確認が必要なため、顔写真付の身分証明書(運転免許証等)1点又は顔写真のない身分証明書(健康保険証、年金証書等)2点を持参してください。

(注釈)児童と別居している場合等、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。詳しくは町子ども育成課までお問い合わせください。

葉山町に転入等してきた申請者及び配偶者の所得情報については、マイナンバー制度による情報連携により、確認しますので、所得証明書の提出は原則不要となりました。

(注釈)1月1日時点の住所が確認できない場合等は、所得証明書の提出をお願いすることがあります。

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係等)を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年度より、以下に該当する方を除き現況届の提出は不要になります。

- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が葉山町と異なる方

- 離婚協議中で、配偶者と別居している方

- 児童手当の対象となるお子様と別居している方

- 児童手当の対象となるお子様の未成年後見人や入所施設等である法人

- 多子加算対象者のうち、学生以外の者がいる方(修学予定ではない期間)

(注釈)引き続き提出が必要な方には、6月上旬頃に書類を郵送でお送りします。

(注釈)提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

各種届出について

次のような場合は、届出が必要となりますので、お手続きをお願いします。

- 出生等で養育する児童が増えたとき

- 受給者、児童の住所が変更となったとき(転出、転居等)

- 受給者、児童の氏名が変更となったとき

- 離婚、別居等により、受給者が児童を養育しなくなったとき

- 受給者あるいは児童が死亡したとき

- 児童を養育する主たる生計維持者が変わったとき

- 児童が児童養護施設等に入所したとき

- 受給者が公務員になったとき

- 受給者が加入している年金を変更したとき

- 振込先を変更したいとき

公務員の場合

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に葉山町と勤務先に届出、申請をしてください。

- 公務員になった場合

- 退職等により、公務員でなくなった場合

- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

(注釈)申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

寄付について

児童手当等の全部又は一部の支給を受けずに、これを葉山町に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方は町子ども育成課までお問い合わせください。

参考

- この記事に関するお問い合わせ先

-

お問合せ先:子ども育成課

〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地

開庁時間:8時30分~17時00分

閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始

電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2024年08月27日